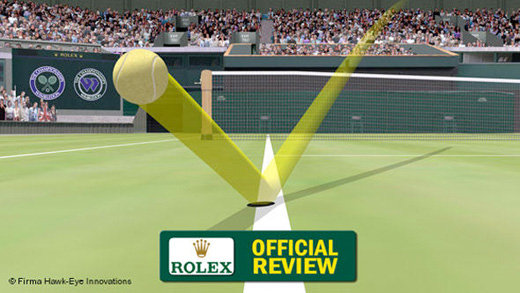

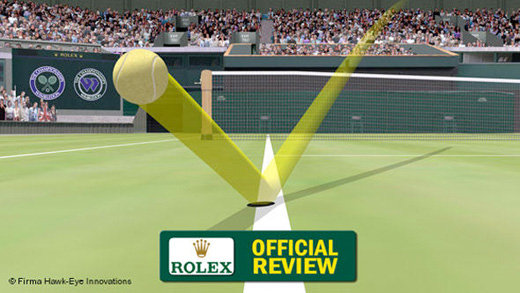

元楽天の田中将大投手がMLBに初登板した4月4日(金)、日本では日付が変わり、5日(土)の午前の時間帯にNHKで放映された事もあり、自宅でLive中継をご覧になった方も多いと思います。その試合で、イチロー選手が打った内野ゴロの送球と、1塁を走り抜けた時の判定について、ヤンキース側から「ビデオ判定」の申し入れがあり、「これが、チャレンジ(challenge)というシステムですよ」という説明が流れた場面があります。このシーンです…

「challenge」という単語には、「説明の要求、異議の申立て」という意味があります。単純な話、審判の判定に対して「今のちょっと待って」と言うから”チャレンジ”、なわけです。相撲の物言いと言えば、判りやすいでしょうか?「物言い」は、審判団が土俵上に集まって協議した結果が最終ジャッジとなります。MLBでは、ビデオを使って審判の目で最終判定しますので、相撲とは異なります。

ビデオ判定は、MLBでは2008年9月に導入されており、必要に応じて異なる角度から複数の映像を検証する事をすでに始めていました。2014年シーズンからは、この「ビデオ判定」についての適用が拡大され、名称も「チャレンジ方式」に変更となりました。両軍監督には、試合開始から6回までに1度、7回から試合終了までに2度、判定に異議を申し立て、ビデオ判定を要求できる権利が与えられています。ただし、球審のボール、ストライクの判定は対象になりません。

1度目のチャレンジで判定が覆らなかった場合、そこでチャレンジの権利は喪失します。1度目のチャレンジで判定が覆った場合は、もう一度チャレンジのチャンスがあります。しかし2度目のチャレンジで覆っても、それ以上はチャレンジできません。対象となるプレーに対する「チャレンジ」は、2回までとなります。

4日とは異なる試合においても、イチロー選手は2塁への盗塁を試み、最初の判定ではセーフとなりますが、守備側監督からの「チャレンジ」でビデオ判定に持ち込まれます。その結果、判定は覆り、盗塁失敗となったわけです。

NPB(日本プロ野球機構)は、2014年シーズンから本塁打以外のフェンス際の飛球にも、ビデオ判定を拡大する方針となり、直接捕球か、フェンスに一度当たってから捕球したか、というきわどいプレーを対象としています。映像確認は、審判員の判断で行います。

このビデオを用いた新しい判定制度ですが、これまで公式戦だけでなく、ポストシーズン中の微妙な判定が勝敗の行方を左右するケースが頻出したこともあり、MLBでは機構、選手会、審判員組合の間で、過去数年間にわたって、判定拡大の議論を重ねてきました。ビデオ機器による判定範囲を拡大することにより、審判員の権威失墜につながるとの意見も多かったそうですが、その一方で、NFL、NBAなど他の米プロスポーツ界では、リアルタイムで判定の正否が明確にされる事実もあり、野球ファンの間でも、映像による判定を求める声も少なくなかった事が、今回の流れに至ったとされています。

そこで、プロテニスでの制度と比較してみます。テニスでは、プレーヤー自身がライン際のイン、アウトの微妙な判定に対し、1セットにつき3回までビデオ判定を要求(チャレンジ)する権利を持ちます(ビデオ判定の結果、誤審であった場合は、要求権の回数は保持できるそうです)。

ビデオ判定導入は、仮にある審判が「誤審」を下したとしても、映像による再審議で判定を正せば、その数は激減します。第1回WBCでも、「世紀の誤審」騒動が起きました。誤審後に、不要な誹謗中傷を受けてきた審判員の立場を保護する上でも、より正確な判定につながるビデオ判定拡大を「正ではなく、是」とする意見は、ハイテクなビデオ機器の普及と共に自然と高まった結果ですし、審判員の権威失墜には決して発展しないと考えます。

さて、昨日チーム内のレクの合間に、グランドに顔を出してくれたお父さんコーチを集め、塁審を対象とした「審判講習会」を開きました。そこで一番重要と説いたのは、「いかに、良い場所でクロスプレーを観るか」という事なんです。フィールド上では、審判の判定が絶対です。たとえ、自分の下した判定に、ベンチや応援団から「ええっ~!」という声が聞こえて来ても、一番近くで観ていた審判の立ち位置に問題がなければ、互いにしこりは残りません。

チャレンジという制度、今後学童野球の試合にまで普及する事はないと思います。そんな訳で、この言葉は、選手達のプレーに対して捧げたいと思います。

お後がよろしい様で…